最初に告白しておこう。僕はセルフ・コンパッション(self-compassion)というものが今ひとつ分からなかった。翻訳を生業にしているわけだから、もちろん意味は解る。「自分に対する思いやり」ということだろう。だが僕の場合、自分を思いやるというのがどうもピンと来なかった。自分がパートナーに対して持つような愛情を、自分に向けるということか?それは何だか不自然だ。というか、自分にとってそれは不可能に思えた。自分自身を愛情の対象にするほど、自分との距離を取れなかったのだ。だが、本書にあったセルフ・コンパッションの明快な定義を読んで納得した。「自分への優しさ(セルフ・コンパッション)は、多くの人が習慣としている継続的な自己評価や軽蔑的な内なる批評を止めること」(P50 括弧内筆者注)なのだ。

人間は失敗すると腹を立てる。これは自然の反応だ。そして大抵の場合、その矛先は自分に向けられる。「まったく、俺ってやつは何でこんなことが出来ないんだ?我ながら嫌になるよ」「私はなんてそそっかしいのだろう?書類は提出前によくチェックしようと誓ったばかりなのに。もしかして頭が悪いんじゃないかしら?」こういう思考パターンは習慣になりやすい。そして日常的に自分を責めるようになると、自己に対する評価はどんどん低くなっていく。頭が悪いんじゃないかしら、が、私って頭が悪いんだ、という信念に変わってしまうのだ。

こうした悪循環を避けるためにも、自分に対してポジティブで、安心感を与えるメッセージを送ることは有益だ。先ほどの例で言えば、「自分はうっかりしやすい癖があるけど、それは長年の習慣だから仕方ない。急に直る方が不自然だ。大事なのは諦めずに繰り返すことだよ」こう考えた方が失敗を引きずらないですむし、エネルギーも湧いてくる。

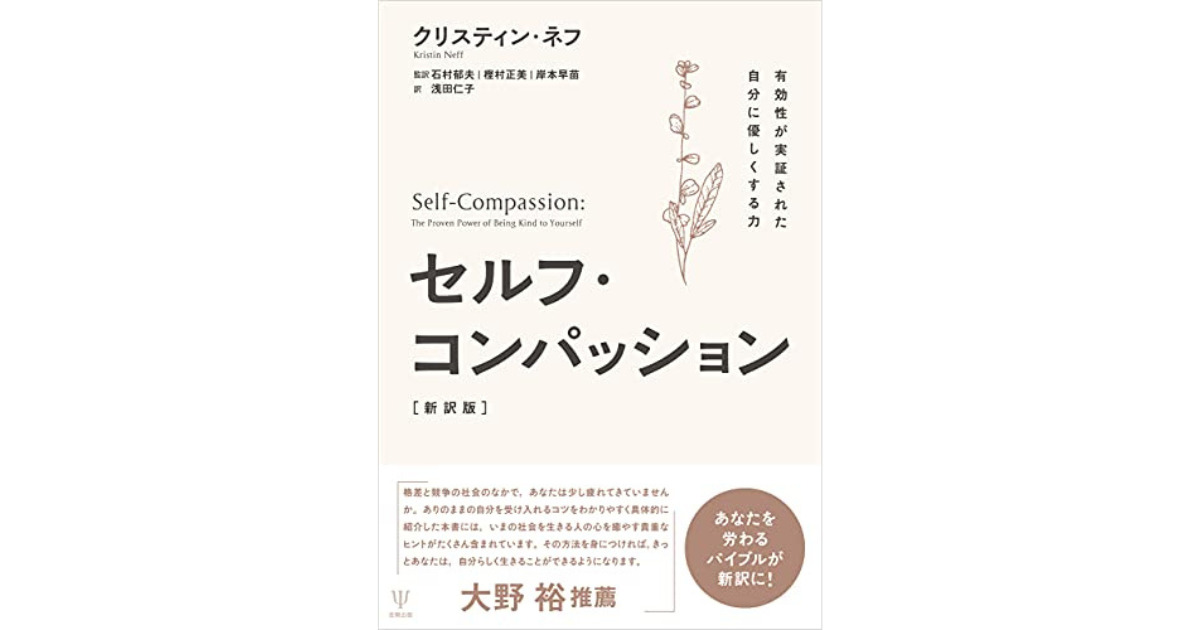

他者に寛容であることが自分にも相手にも大きな恩恵をもたらすことは世の常識だが、その寛容さを自分に向けると驚くべき効用がもたらされる。心理学者クリスティーン・ネフは、こうした考え方をセルフ・コンパッションと名づけた。セルフ・コンパッションの効用は、自分の経験からもはっきり言える。私事だが、僕の趣味はテニスで、いわゆる草トーナメントにたびたび出場する。試合でミスをした時、自分を大いに責めるのが常だったが、本書を読んでから自分に優しく接するように心の声を変えてみた。結果は驚くべきものだった。簡単に気分を切り替えられるようになった上、試合中ポジティブなテンションをキープできるようになったのだ。これには正直びっくりした。そして、今まで良かれと思ってやっていた自分を鞭打つ思考が、いかに自分の足を引っ張っていたかに気づかされた。

本書は、特に日本人にとって大きな意味を持つと思う。日本では「自分を叱咤する」ことは美徳とされており、それはスポーツの指導や親子関係にまで浸透している。「何やってるんだ俺は、こんな単純なミスをするなんて馬鹿じゃないか?もっと気を引き締めろよ」。こうした態度でうまくいく場合はまったく問題ないが、前述のようにマイナスに働くケースも多い。これは特に、いわゆる“意識高い系”の人々によく見られる。もちろん意識が高いのは素晴らしいことだが、そこには低い自己評価に陥ってしまうという落とし穴がぽっかり口を開けている。

自分を愛することの大切さを取り上げたセルフ・ヘルプ系の本は今までもあった。だが、自分に対する寛容がもたらす心理的効果を学問的に取り上げたのはネフが最初ではないだろうか。学者が書いた本なのでやや論文調の上、かなりのボリュームだからサラリと読めるものではないが、内容はとてつもなく重要だ。セルフ・コンパッションというコンセプトは本書によって定着した感があるが、今後はさらなる広まりを見せるだろう。もしあなたが向上心に溢れていて、しかし自分を責めてしまうようなら、是非本書を読んでほしい。得られるものは多いと思う。

コメント